查理這就為你奉上一篇台灣繁體、充滿個人觀點與熱血的哈利波特電影深度文!身為一個每週至少跑三次電影院的狂熱影迷,這系列我可是如數家珍,絕對有料!

嗨,我是查理。如果你常在台北信義威秀、或是松仁威泰見到一個抱著爆米花、眼神發亮盯著銀幕的人,那很可能就是我。對我來說,電影院就是我的第二個家。而說到讓我魂牽夢縈、一看再看的系列,絕對少不了那席捲全球的魔法史詩——哈利波特電影系列。今天,就讓我用這十幾年累積的觀影熱情,帶你深入霍格華茲的魔法世界,來場超紮實的 哈利波特電影介紹!

目錄

先說個小故事。記得《神秘的魔法石》上映那年,我可是排了快兩小時的隊才擠進首映場。當海格敲開海格小屋的門,說出那句「你是一個巫師,哈利!」整個影廳那種倒抽一口氣、然後爆出歡呼的魔力… 到現在想起來都覺得雞皮疙瘩!那種純粹的、被魔法擊中的感動,後來的續作雖然精彩,卻很難完全複製了(這點後面會細聊)。

魔法世界的基石:全面掌握哈利波特電影

談到 哈利波特電影介紹,絕對不能繞過它的核心。這系列改編自J.K.羅琳同名小說,由華納兄弟出品,從2001年的《神秘的魔法石》開始,到2011年的《死神的聖物(下)》畫下句點,整整橫跨了十年。八部電影,講述了男孩哈利波特從懵懂進入魔法世界,到最終對抗史上最危險黑巫師佛地魔的完整史詩旅程。哈利波特電影介紹 的精髓,在於它成功將書中龐大的魔法世界觀、複雜的人物關係、以及深刻的成長與犧牲主題,濃縮進每一格膠卷裡。導演從克里斯·哥倫布到後來的艾方索·柯朗、麥克·紐威爾,最後由大衛·葉慈接手多部,風格雖有轉變,但魔法世界的基調始終維繫著。

想當一日巫師?倫敦取景地巡禮!

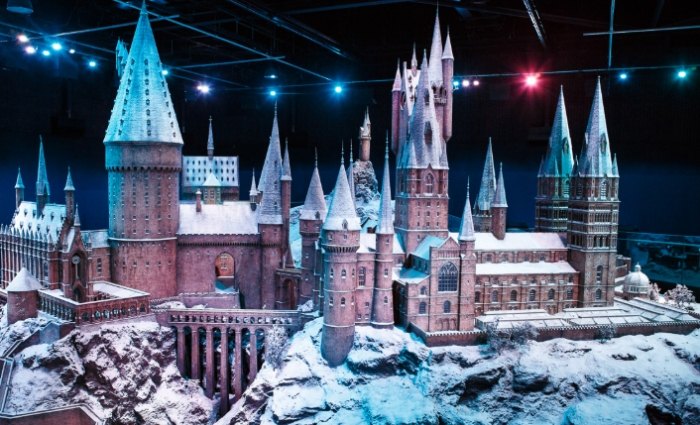

電影裡那些令人驚嘆的場景可不是全靠特效!作為一個狂熱粉絲兼半個英國電影取景地達人(自封的啦!),必須告訴你哈利波特電影取景地主要集中在英國倫敦及其周邊。想像一下,站在真實的「王十字車站」那個著名的9¾月台拍照點(雖然牆上的推車是道具啦),或是走進華納兄弟倫敦片場(The Making of Harry Potter)親眼看到霍格華茲大廳、斜角巷的實體佈景… 那種感動真的難以言喻!像是牛津大學的波德萊恩圖書館化身成霍格華茲圖書館與醫院廂房,倫敦的Leadenhall Market成了斜角巷入口,格洛斯特大教堂的迴廊則是霍格華茲移動的樓梯… 這些 哈利波特電影取景地英国伦敦 及其周邊的實地探訪,簡直是哈迷的朝聖之旅!(這點很多介紹文都輕描淡寫帶過,但實地走訪的震撼力,查理強力推薦!)

如果你想了解哈利波特電影取景地的更多景點可參考倫敦自由行攻略

時光倒流!搞懂哈利波特電影上映的順序

想好好重溫或入坑,搞懂 哈利波特電影上映的順序 絕對是基本功!這順序就是跟著哈利在霍格華茲的年級推進的,非常直觀:

- 《哈利波特:神秘的魔法石》 (Harry Potter and the Philosophers Stone) - 2001年 (哈利一年級)

- 《哈利波特:消失的密室》 (Harry Potter and the Chamber of Secrets) - 2002年 (哈利二年級)

- 《哈利波特:阿茲卡班的逃犯》 (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban) - 2004年 (哈利三年級)

- 《哈利波特:火盃的考驗》 (Harry Potter and the Goblet of Fire) - 2005年 (哈利四年級)

- 《哈利波特:鳳凰會的密令》 (Harry Potter and the Order of the Phoenix) - 2007年 (哈利五年級)

- 《哈利波特:混血王子的背叛》 (Harry Potter and the Half-Blood Prince) - 2009年 (哈利六年級)

- 《哈利波特:死神的聖物(上)》 (Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1) - 2010年

- 《哈利波特:死神的聖物(下)》 (Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2) - 2011年 (哈利七年級)

特別注意最後一本小說因為內容太龐大,拆成了上下兩部電影上映。所以總共是八部電影。記住這個 哈利波特電影上映的順序,看電影才不會搞混時間線!很多人討論時會忘記中間年份的空隙,但這就是演員成長與製作需要的時間,也是我們影迷等待的煎熬(與期待)!

魔法光譜:哈利波特電影評分大檢視

談票房,哈利波特系列絕對是怪物級。但談 哈利波特電影評分,就比較見仁見智了。身為一個看過無數電影、也習慣刷爛番茄和IMDb的影癡,我覺得這個系列的評價確實呈現一個有趣的曲線。哈利波特電影評分 會因網站性質(專業影評 v.s. 大眾)而有顯著差異。這裡整理一個比較表給大家參考(資料來源:爛番茄Tomatometer、爛番茄爆米花指數Audience Score、IMDb User Rating、豆瓣電影評分 - 抓取近期數據,非剛上映時):

| 電影名稱 | 爛番茄影評新鮮度 | 爛番茄觀眾分 | IMDb 評分 | 豆瓣評分 | 查理短評 |

|---|---|---|---|---|---|

| 神秘的魔法石 | 81% | 83% | 7.6 | 8.8 | 童真滿滿,完美開局! |

| 消失的密室 | 82% | 89% | 7.4 | 8.7 | 節奏稍拖,但妙麗閃耀! |

| 阿茲卡班的逃犯 | 90% | 86% | 7.9 | 8.6 | 風格轉變巔峰!影評最愛! |

| 火盃的考驗 | 88% | 74% | 7.7 | 8.5 | 劇情大爆炸,改編爭議大! |

| 鳳凰會的密令 | 77% | 81% | 7.5 | 8.3 | 篇幅壓縮最慘,影迷怨念深! |

| 混血王子的背叛 | 84% | 78% | 7.6 | 8.0 | 色調超暗,愛情戲突兀? |

| 死神的聖物(上) | 77% | 85% | 7.7 | 8.5 | 公路電影風,氣氛壓抑但必要! |

| 死神的聖物(下) | 96% | 89% | 8.1 | 8.9 | 史詩終章,戰鬥場面超滿足! |

看出端倪了嗎?

- 影評最愛: 《阿茲卡班的逃犯》和《死神的聖物(下)》獲得專業影評最高評價,公認藝術性與敘事成熟度高。《魔法石》也有不錯的開局。

- 大眾最愛(歐美): 觀眾評分(爛番茄爆米花、IMDb)整體差異沒有影評大,《魔法石》《密室》《聖物(下)》相對較高。《火盃》意外地在觀眾端評價分歧較大?(可能跟書迷對改編不滿有關)。

- 華語區最愛(豆瓣): 豆瓣評分呈現明顯的「情懷遞減」?越早期的作品評分越高,尤其《魔法石》得分驚人!《聖物(下)》作為終章也獲得極高評價。但整體而言,豆瓣觀眾對系列的認可度普遍高於歐美觀眾評分。

- 查理觀察: 影評似乎更讚賞風格大膽突破(阿茲卡班)與完美收尾(聖物下)。普通觀眾(尤其書迷)對中間幾部(火盃、鳳凰會、混血王子)的改編壓縮和情節取捨常有微詞,這也是 哈利波特電影評分 參差不齊的主因之一。但無論如何,終章《聖物下》幾乎是普世好評,為系列畫下完美句點。

查理私房話:我的哈利波特電影心得與優缺坦白局

看了不下十幾遍全套(有些片段更多),我對這系列的感情很深,但吐槽點也累積了不少(笑)。作為一個誠實的影迷,這裡分享最真實的 哈利波特電影心得:

電影的優點:

- 魔法世界的視覺化神還原: 這點絕對滿分!從霍格華茲城堡、會動的畫像、分類帽、魁地奇球場、到各式各樣的神奇生物(嘿美、多比、鷹馬巴嘴、龍…),特效團隊簡直點石成金!把書中天馬行空的想像力變成看得見摸得著(電影裡)的東西,是電影最大的成功基石。走進古靈閣、逛斜角巷、參加耶誕舞會… 滿足感爆棚!

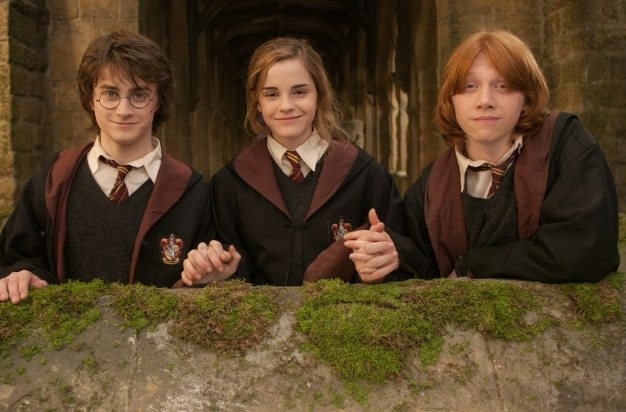

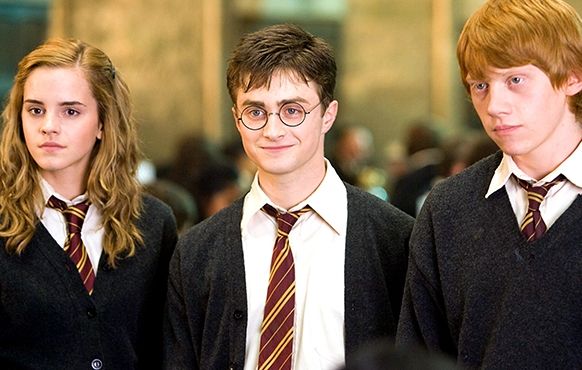

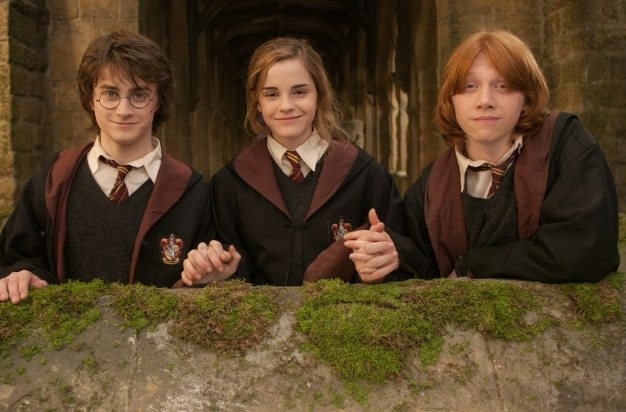

- 選角精準,演員成長: 不得不佩服選角導演!丹尼爾·雷德克里夫(哈利)、魯伯特·葛林特(榮恩)、艾瑪·華森(妙麗)簡直是從書裡走出來的!三位主角從小演到大,觀眾見證了他們的成長(演技也確實越來越成熟)。更別說那些閃耀的配角:石內卜(艾倫·瑞克曼 - 永遠的演技教科書!)、鄧不利多(第一代李察·哈里斯優雅慈祥,第二代麥可·岡恩深沉有力)、海格(羅比·寇特蘭 - 就是他!)、馬份(湯姆·費頓把跋扈少爺演得讓人又恨又憐)、露娜(伊凡娜·林奇 - 空靈氣質絕了)、甚至衛斯理雙胞胎… 每個角色都彷彿注入了靈魂。特別是艾倫·瑞克曼的石內卜,後期揭露真相時的回顧鏡頭,每次看都鼻酸… 他把角色的複雜與深情演繹到極致。

- 氛圍營造一流: 電影系列在氛圍轉變上處理得很好。從頭兩部的童真奇幻冒險,逐漸過渡到中期的黑暗懸疑(阿茲卡班、火盃),再到後期戰爭的沉重與史詩感(鳳凰會、聖物)。配樂(約翰·威廉斯開創,後續幾位接棒)更是功不可沒,主題旋律一響起就能把人拉回魔法世界。

- 核心主題深刻: 電影成功傳遞了原著關於愛、友情、勇氣、犧牲、選擇的重要性、對抗偏見與強權等深刻的內核。哈利揹負的命運、石內卜的守護、莉莉的犧牲、鄧不利多的智慧與布局… 這些情感衝擊力在優秀的演員演繹下,非常有感染力。

電影的缺點(準備好,我要開砲了):

- 劇情壓縮與刪改的遺憾: 這是書迷(包括我!)最耿耿於懷的一點。尤其是從《火盃的考驗》開始,小說的厚度爆炸,但電影長度有限。這導致大量精彩支線、人物背景(比如天狼星的家庭、更多鄧不利多的過去、更多石內卜的回憶、更多鳳凰會的成員互動、更多霍格華茲的日常)、甚至關鍵情節(嘿美!她死得超英勇啊!電影裡變路人了…)被無情刪減或簡化。《鳳凰會的密令》原著最厚,電影刪到讓很多角色(比如古里某街12號的布萊克家族歷史和小精靈怪角的故事線)變得單薄,行動也顯得有點莫名。這點真的扣分,有時會讓非書迷看得一頭霧水。

- 主角三人演技早期的尷尬: 必須說實話,頭兩部小演員們的演技… 嗯,很青澀(特別是丹尼爾),有時候唸台詞會有點生硬。不過隨著年齡增長和經驗累積,後面幾部明顯進步很多。

- 導演風格變化導致調性跳躍: 哥倫布的童趣、艾方索·柯朗的黑暗詩意(《阿茲卡班》)、紐威爾的熱鬧(《火盃》)、到大衛·葉慈連導四部的陰鬱寫實。每部風格差異很大,雖各有特色,但對於追求系列整體一致性的觀眾來說,可能會覺得有點「跳tone」。特別是《混血王子》被很多人說太暗(字面和意義上都是),色調黑嘛嘛,青少年戀愛戲份也加得有點突兀。

- 部分特效如今看來有點年代感: 早期電影(《魔法石》《密室》)的一些特效,以現在的眼光看,難免有些粗糙(比如催狂魔…)。當然這是技術發展的限制,可以理解,但重看時偶爾會出戲一下。

個人觀影感受:

對我來說,哈利波特電影就像一鍋精心熬煮的「回憶濃湯」。每次重溫,尤其是早期幾部,那種初次接觸魔法世界的悸動、對霍格華茲生活的嚮往,還是會湧上來。看到哈利的成長,就像看到自己某部分的青春。

我最被打動的,往往不是那些大場面戰鬥(雖然《聖物下》的霍格華茲大戰真的很爽),而是那些充滿人性光輝的小細節:衛斯理媽媽給哈利織的毛衣、路娜房間天花板上「朋友」的字樣、石內卜臨死前看著哈利眼睛說「你的眼睛真像你媽媽」、多比作為自由小精靈的犧牲、奈威鼓起勇氣斬殺分靈體… 這些片段承載的情感重量,才是魔法世界真正的核心。

缺點確實存在,特別是後期對書迷不友善的刪減,有時讓我忍不住邊看邊跟朋友(或銀幕)抱怨。但整體而言,八部電影構築的這個龐大奇幻世界,其成就和帶給全球觀眾的歡樂與感動,是毋庸置疑的。它不完美,但它是我們這個時代的童話。

劇情與角色的雙重奏:查理嚴選推薦哈利波特系列電影 Top 5

要我擠出一個 推薦哈利波特系列電影 Top 5 真的很掙扎!每部都有喜歡的點。但既然是推薦,就必須有取捨。我的標準很明確:劇情張力、改編完整度(盡量啦)、角色刻畫深度、整體氛圍、以及個人的情感連結。 排名分先後!

推薦哈利波特系列電影 Top 5

- 《哈利波特:死神的聖物(下)》: 史詩終章,沒有之一。所有伏筆回收,霍格華茲大戰場面恢弘悲壯,節奏緊湊無冷場。石內卜記憶的回顧片段是系列最催淚高潮之一(艾倫·瑞克曼封神演出)。哈利與佛地魔的最終對決改編得比原著更戲劇化但合理。作為系列的句點,它給足了情感重量與視覺滿足,完美收官。

- 查理重點: 必看!是所有鋪陳的爆發點。

- 《哈利波特:阿茲卡班的逃犯》: 公認藝術成就最高! 導演艾方索·柯朗帶來了顛覆性的暗黑、懸疑、詩意風格。畫面構圖極美(騎士公車、鷹馬飛行、時間器段落經典),配樂超有特色(John Williams用爵士樂?天才!)。劇情緊湊,引入了關鍵角色天狼星·布萊克(蓋瑞·歐德曼演得太有魅力)和小仙女·東施(雖然刪很多)。妙麗的機智在此部大放異彩。雖然刪掉了重要的「劫盜地圖由來」背景,但整體敘事流暢度極佳。

- 查理重點: 電影感最強,風格獨樹一幟,影迷影評都愛。

- 《哈利波特:神秘的魔法石》: 一切的起點!充滿純粹的魔法驚奇與童真冒險。克里斯·哥倫布完美捕捉了初入魔法世界的「哇塞」感。霍格華茲城堡的首次登場、分類儀式、魁地奇比賽… 都是經典畫面。小演員們的青澀反而更顯真實可愛。雖然特效現在看有點舊,但那份感動無可取代。

- 查理重點: 情懷滿分,入坑必備,奠定整個系列基調。最適合闔家觀賞。

- 《哈利波特:火盃的考驗》: 劇情轉向黑暗的關鍵點!三巫鬥法大賽的項目視覺效果精彩(火龍、人魚、迷宮)。「那一夜」佛地魔真正復活,震撼力十足(雷夫·范恩斯演得太好,讓人發毛)。耶誕舞會展現了少年少女的青澀情愫。缺點也很明顯:為了趕進度,刪掉太多支線(尤其小巴堤·柯羅奇的故事線被簡化得莫名其妙),犧牲了劇情邏輯和角色深度,書迷會很扼腕。

- 查理重點: 劇情衝突強,轉折點震撼,娛樂性高,但改編爭議大。推薦哈利波特系列電影 Top 5 中必須有它,因為劇情太關鍵。

- 《哈利波特:鳳凰會的密令》: 最被低估? 劇情上,這是反抗運動的起點,鄧不利多的軍隊(D.A.)成立,哈利與佛地魔的心靈連結加深,焦慮與憤怒被放大。魔法部的介入讓霍格華茲氛圍壓抑緊張。最大亮點:伊美黛·史坦頓飾演的恩不里居教授 ,堪稱系列最成功反派之一,那粉紅色的暴政看得人牙癢癢!天狼星之死那段拍得很有感染力。最大缺點:篇幅刪減太嚴重!小說最厚,電影卻感覺很「趕」,很多精彩內容(古里某街12號的秘密、怪角的轉變、更多預言細節)被犧牲,非書迷可能覺得角色動機不清。

- 查理重點: 探討權威與反抗,反派塑造極佳,情感衝突強烈,但劇情壓縮是硬傷。憑伊美黛·史坦頓的演出就值得進榜!

遺珠之憾: 《混血王子的背叛》氛圍獨特但步調較緩慢,青少年戀愛戲有點煩;《消失的密室》娛樂性不錯(飛車、蜘蛛、蛇妖),但整體較像《魔法石》加強版;《死神的聖物(上)》鋪陳必要但稍嫌沉悶(在野外露營那段太長了)。

再次強調,這份 推薦哈利波特系列電影 Top 5 是查理基於自身偏好(劇情深度、風格、娛樂性平衡)的選擇!你的心頭好可能完全不同。

魔法疑難排解:哈利波特電影 Q&A

最後,來解答幾個常在論壇或朋友聊天時被問到的問題,用我最真實的影迷角度回答:

Q1: 在現實生活中也能體驗到這樣的魔法世界嗎?

嗯… 很遺憾,目前我們還不能揮揮魔杖就讓物體飛起來,或是調製福來福喜。BUT!就像前面提到的,親訪英國倫敦的 哈利波特電影取景地英国伦敦(王十字車站、華納片場、牛津、格洛斯特等),是體驗電影魔法氛圍最棒的方式!片場裡看到精緻的佈景道具服裝,想像演員在此演戲,那種感覺很奇妙。全球也有很多哈利波特主題咖啡廳、商店(像斜角巷概念店),販售奶油啤酒(超甜)、柏蒂全口味豆(挑戰你的味蕾)、魔杖、學院服飾等周邊。你也可以參加各地的哈利波特密室逃脫或實境遊戲。當然,最省錢、隨時能進行的體驗,就是重溫八部電影,跟著 哈利波特電影上映的順序 ,再次沉浸到那個奇幻世界裡啦!

Q2: 沒有看本傳會看不懂續作或外傳(如《怪獸》系列)嗎?

強烈建議不要! 《怪獸與牠們的產地》系列雖然時間設定在哈利出生前幾十年(1920年代),故事主角也不同(紐特·斯卡曼德),但它與哈利波特本傳的世界觀是緊密相連的!裡面會出現年輕時的鄧不利多、葛林戴華德(佛地魔之前的超級黑巫師)、重要的魔法史事件(比如國際保密協定的危機)、甚至提到一些哈利時代的家族淵源(雷斯壯家族、莉塔·雷斯壯)。沒看過本傳,你會錯過很多彩蛋、人物背景的深意、以及整個魔法世界政治社會結構的脈絡。就像看《星際大戰》跳過正傳直接看外傳,樂趣和深度會大打折扣。想看《怪獸》,乖乖先補完那八部按 哈利波特電影上映的順序 排列的主線吧!這也是完整的 哈利波特電影介紹 認知基礎。

Q3: 哈利波特系列的電影評價參差不齊嗎?

絕對是! 這個問題其實在前面分析 哈利波特電影評分 時就點出來了。原因主要有幾個:

- 書迷 v.s. 純影迷: 書迷對劇情的刪改(尤其後期)非常敏感,常覺得電影犧牲了角色深度和情節邏輯(例如:嘿美的死、多比後期戲份、鳳凰會支線)。純影迷則可能更關注電影本身的節奏、視效和娛樂性。

- 風格轉變: 不同導演帶來的風格差異(從童趣到黑暗),讓系列調性不統一,評價自然隨個人喜好而異。(有人超愛《阿茲卡班》的陰鬱詩意,有人覺得偏離了魔法世界的「感覺」)。

- 改編難度: 小說越寫越厚,電影時間有限,取捨必然帶來爭議(《鳳凰會》是重災區)。有些改編為了戲劇效果(如《火盃》迷宮的設計、《聖物下》哈利VS佛地魔的單挑地點),也引發討論。

- 時代技術差異: 早期電影特效以當年看很棒,現在重看難免有年代感。

- 主角演技成長: 前面幾部小演員演技生澀也被部分觀眾詬病。 所以,當你看到 哈利波特電影評分 從專業影評到普羅大眾都有高有低,甚至在IMDb、爛番茄、豆瓣呈現不同樣貌時,完全不用意外。它確實是一個評價 參差不齊 的系列,但這也反映了它的複雜度和吸引不同觀眾的魅力點。討論起來才有趣嘛!

好了,不知不覺寫了這麼多!從 哈利波特電影介紹 、 哈利波特電影取景地英国伦敦 的朝聖、到 哈利波特電影上映的順序 與 哈利波特電影評分 的深度分析,還有我私心的 推薦哈利波特系列電影 Top 5 以及超坦白的 哈利波特電影心得… 希望這篇充滿查理個人觀點與熱情的長文,能帶給哈迷們一些共鳴,或者給想入坑的新朋友一個清晰的指南。

對我來說,無論評分高低,這八部電影早已超越了單純的娛樂產品。它們是承載無數人青春與想像的時光機,是關於勇氣、友誼與愛的現代童話。有空的話,不妨再按著 哈利波特電影上映的順序 ,重溫一次魔法之旅吧!搞不好會發現以前沒注意到的細節呢! 我是查理,我們下次在電影院見!(可能就在某部經典重映的場次裡!)